東京都府中市周辺で賃貸物件の管理・リフォームを行っているリノライクです。

私たちは、これまで長年にわたり、子育て世代の住まいに関するさまざまな悩みに向き合ってきました。

特にマンションやアパートといった集合住宅では、「子供の足音や泣き声が階下に響いていないか心配」という騒音トラブルの不安は尽きません。

子供の成長に伴い、走ったり飛び跳ねたりする機会が増えると、防音対策は必須となります。

そこで、手軽に始められる効果の高い対策として注目されているのが、「防音カーペット」です。

今回の記事では、

- 防音カーペットの基本知識

- 選ぶ際の重要なポイント

そして子育て中のご家庭におすすめの商品まで、専門家の視点で徹底解説します。

適切な防音対策で、親子ともに心から安心して暮らせる快適な生活を手に入れましょう。

足音が響くメカニズム

子供の足音や物を落とす音といった「固体伝播音」は、マンションやアパートといった集合住宅において、階下へ最もトラブルを引き起こしやすい騒音です。

ここでは、なぜ床の音が響いてしまうのか、そのメカニズムを詳しく解説します。

1. 固体伝播音と空気伝播音の違い

音には、大きく分けて「空気伝播音」と「固体伝播音」の2種類があります。

- 空気伝播音:空気の振動によって伝わる音です。子供の泣き声、話し声、テレビの音などがこれにあたります。壁や窓の遮音・吸音対策が有効です。

- 固体伝播音:床や壁などの固体を振動させて伝わる音です。子供の足音、物を落とす衝撃音、椅子を引きずる音などがこれにあたります。建物の構造全体を振動させるため、対策が非常に難しい音です。

防音カーペットは、この固体伝播音の中でも、特に「軽量衝撃音(LL)」の軽減に高い効果を発揮します。

衝撃吸収性に優れたマットや素材で、床の振動を抑えることが、騒音対策の最も重要なポイントとなります。

2. 騒音の伝わり方:建物の構造による影響

建物に使われている構造材の種類や厚みが、騒音の伝わり方を大きく左右します。

- 木造・軽量鉄骨造のアパート:これらの建物は壁や床の厚みが薄く、振動を吸収する性能が低いことが多いため、固体伝播音だけでなく、話し声などの空気伝播音も階下に響きやすい傾向があります。特に築年数が古いアパートの場合、構造上の問題から音の問題が発生しやすいケースが多いです。

- 鉄筋コンクリート造(RC造)のマンション:RC造は壁や床が厚いため、空気伝播音には比較的強いですが、子供が飛び跳ねるような「重量衝撃音(LH)」は建物の躯体を伝わって広範囲に響く可能性があります。防音カーペットや防音マットは、特に軽量衝撃音対策として非常に有効ですが、重量衝撃音対策には、より専門的な防振対策や厚みのある床材の設置が必要となる場合もあります。

3. 騒音を悪化させる「共振」のメカニズム

子供の足音のような衝撃が建物に伝わると、床や壁が揺れて音を増幅させる現象が起こることがあります。これを「共振」といいます。

- 床の共振:建物の床の固有振動数と、子供の足音のリズムが一致すると、床が大きく揺れてしまい、音のエネルギーが増幅されて階下に大きく響いてしまいます。カーペットの下に低反発の防振マットを敷くことで、この共振を防ぎ、振動を吸収する効果が期待できます。

- 壁の伝達:床で発生した振動は、壁や柱などの建物の構造全体を伝わって、階下の部屋だけでなく、隣の部屋や斜め下の部屋にも音として伝わってしまう可能性が高いです。そのため、防音対策は床だけでなく、窓や壁にも吸音材を設置するなど、多角的なアプローチが必要です。

子供の足音はどのくらいうるさい?

子供の足音や泣き声が、具体的にどの程度の音の大きさ(デシベル:dB)に該当するのでしょうか?

近隣住民にどのような心理的影響を与えるのかを解説します。

1. 生活騒音のデシベル目安と子供の足音

私たちが「うるさい」と感じる音の大きさは、個人差や時間帯によって異なりますが、一般的な生活騒音のデシベル目安を知っておくことは重要です。

| 音の種類 | デシベル(dB)の目安 | 騒音の感じ方 | 子供の足音との関連 |

| 小さな話し声、図書館 | 40dB | 非常に静か | 対策後の静音レベルの目標 |

| 夜間の子供の足音 | 45~55dB | 気になるレベル | 一般的な苦情の原因となる音量 |

| 昼間の会話、エアコン室外機 | 60dB | 普通の生活音 | 対策前のフローリング直の足音はこれ以上になることも |

| 掃除機、目覚まし時計 | 70dB | ややうるさい | 子供が飛び跳ねる、物を強く叩きつける音 |

特に夜間(22時~翌朝6時)は、環境省の定める騒音規制基準が厳しくなります。

そのため、昼間は気にならない音量でも、階下の方にとっては非常に気になる「騒音」となってしまう可能性が高いです。

2. 「不快」に感じる音と心理的な影響

騒音トラブルの原因は、音の大きさだけでなく、「音の質」や「継続時間」、そして「心理的な要因」も大きく関わってきます。

- 音の質:子供の足音や泣き声は、不規則で予期せぬタイミングで発生するため、単なる機械音よりも不快に感じやすい傾向があります。特に、おもちゃを落とす「コツン」という鋭い音は、デシベル値は低くても非常に響きやすく、苦情の原因となることが多いです。

- 心理的な影響:近隣住民との関係が希薄な場合や、日頃からコミュニケーションがない場合、発生する音に対して「配慮がない」と感じ、精神的なストレスや不満が蓄積しやすくなります。防音対策と同時に、事前に挨拶や相談を行い、良好な関係を築くことが最も有効な騒音トラブルの対策となります。

- 集合住宅の理想:賃貸住宅では、お互いの生活音をある程度「許容」し合うことが大切ですが、子供の足音に関しては、可能な限りの対策を行うことが借主としてのマナーであり、入居者としての責任となります。

3. 府中エリアの集合住宅の特徴と対策のポイント

東京都府中市周辺は、子育て世代が多く住むファミリー向けの物件が多いエリアですが、一方で築年数の古いアパートも多く存在しています。

- 物件選びのノウハウ:私たちは長年の物件管理の経験から、このエリアの集合住宅は、特に木造・軽量鉄骨造の物件では騒音トラブルが多発する傾向を把握しています。そのため、防音カーペットや防音マットは、単なる快適性向上のためだけでなく、ご家族の生活を守るための「必須アイテム」としておすすめしています。

- 対策の費用対効果:高性能な防音カーペットは初期費用が高くなりますが、騒音トラブルによる精神的な負担や、最悪の場合の退去費用を考慮すると、非常に費用対効果の高い「投資」であると言えます。購入を検討する際は、価格だけでなく、LL等級や厚みをしっかり確認することが、後悔しない選択に繋がります。

子供の騒音対策に防音カーペットが効果的な理由

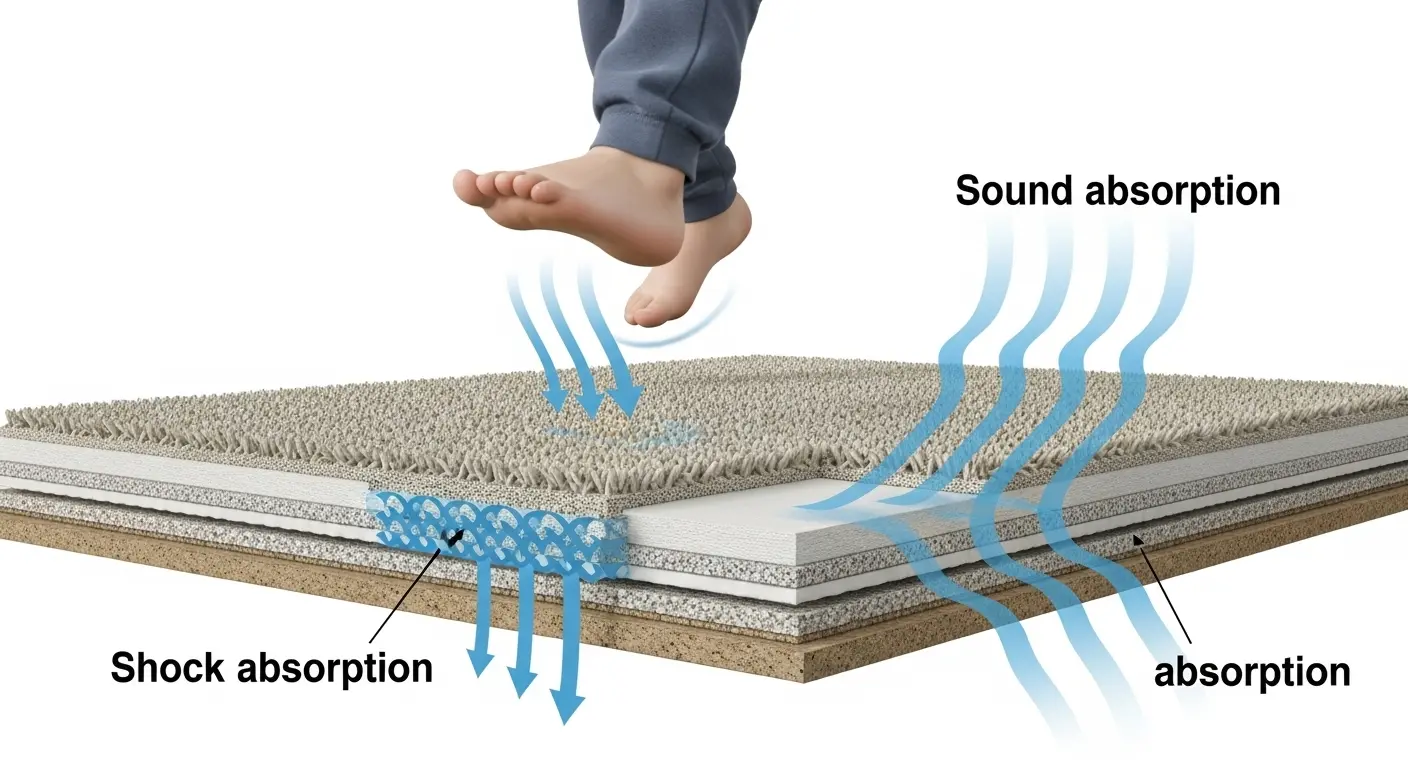

子供の騒音対策を考える際に、防音カーペットが優れている理由は、主に「衝撃音の軽減」と「吸音効果」の2点にあります。

1. 足音や走り回る衝撃音を軽減

子供の足音やおもちゃを落とす音は「軽量衝撃音(LL)」に分類されます。

フローリングの床に直接伝わるこの衝撃を、カーペットが持つクッション性が吸収して軽減します。

特に、厚みのある防音マットや防音カーペットは、衝撃吸収性能が非常に高いです。

2. 泣き声や話し声の吸音効果

防音カーペットは、表面のパイルや裏面の素材によって、

子供の泣き声や話し声

テレビの音

などの「空気伝播音」を吸収する「吸音効果」も発揮します。

床に敷くだけで、部屋全体の音の響きを抑ます。

快適な静音空間づくりに役立ちます。

後悔しない!防音カーペットの選び方

防音カーペットと一口に言っても、様々な種類や性能の商品があります。

子育て家庭の環境に最適なものを選ぶためのポイントを解説します。

1. 防音性能を示す「LL等級」をチェック

防音カーペットの性能は「LL等級」で示されます。

LLは軽量衝撃音に対する遮音性能を表し、数字が小さいほど防音性能が高いです。

- LL-40:上階の音がほぼ聞こえないレベル(非常に高い性能)

- LL-35:上階の音がほとんど気にならないレベル

- LL-30:一般的な防音カーペットの目安

マンションやアパートで子供を遊ばせる部屋には、最低限LL-35以上の等級を持つカーペットを選ぶことをおすすめします。

2. 「遮音」と「吸音」の違いを理解する

防音対策には「遮音」と「吸音」の2種類があります。

- 遮音:音を跳ね返して通さない性能(階下への音漏れを防ぐ)

- 吸音:音を吸収して和らげる性能(部屋の響きを抑える)

防音カーペットは、遮音と吸音の両方の機能を持つ製品が多いです。

特に厚みのあるカーペットは、衝撃吸収と吸音効果が高く、子供部屋に最適です。

3. 厚みと素材の重要性

防音効果はカーペットの厚みに比例する傾向があります。

10mm以上の厚みがある製品を選ぶとより安心です。

裏面の素材にウレタンやゴムが採用されているものは、高い防振・衝撃吸収性能を期待できます。

タイプ別!子供におすすめの防音商品比較

防音カーペットには、敷き方や手入れのしやすさによって様々なタイプがあります。

ご家庭の環境やライフスタイルに合わせて最適な商品を選びましょう。

1. タイルカーペット(ジョイントマット)

タイルカーペットは、50cm角などの正方形のマットを並べて敷き詰めるタイプです。

- メリット:汚れた部分だけを交換・水洗いできるため、子供のいるご家庭に最適。設置・撤去が簡単。

- デメリット:隙間から音が漏れる可能性がある。

- おすすめ:子供部屋やリビングのプレイマットとして。

2. ロールカーペット(敷き詰め型)

ロールカーペットは、部屋全体に敷き詰める大判の絨毯タイプです。

- メリット:隙間がないため、防音効果が高く、見た目が一体感がある。

- デメリット:設置に手間がかかる。汚れた際の手入れが難しい。

- おすすめ:本格的な防音を求めるリビングや寝室に。

3. 防音ラグ(部分敷き)

防音機能のあるラグマットを、特に音の発生源となる部分に敷くタイプです。

- メリット:価格が安く、手軽に導入できる。デザイン性に優れた商品が多い。

- デメリット:床全体をカバーできないため、防音効果は限定的。

- おすすめ:ソファーの前や、子供が遊ぶスペースのみに使用。

4. 防音マット(下敷き)

フローリングや既存のカーペットの下に敷く専用のマットです。

- メリット:厚みを追加できるため、防音性能を高くできる。

- デメリット:カーペットとマットの二重構造になるため、段差ができる。

- おすすめ:今使っているカーペットを活かしたい場合や、最強の防音性能を求める場合に。

防音効果をさらに高めるための併用対策

防音カーペットの効果を最大限に発揮させるために、他の対策との併用をおすすめします。

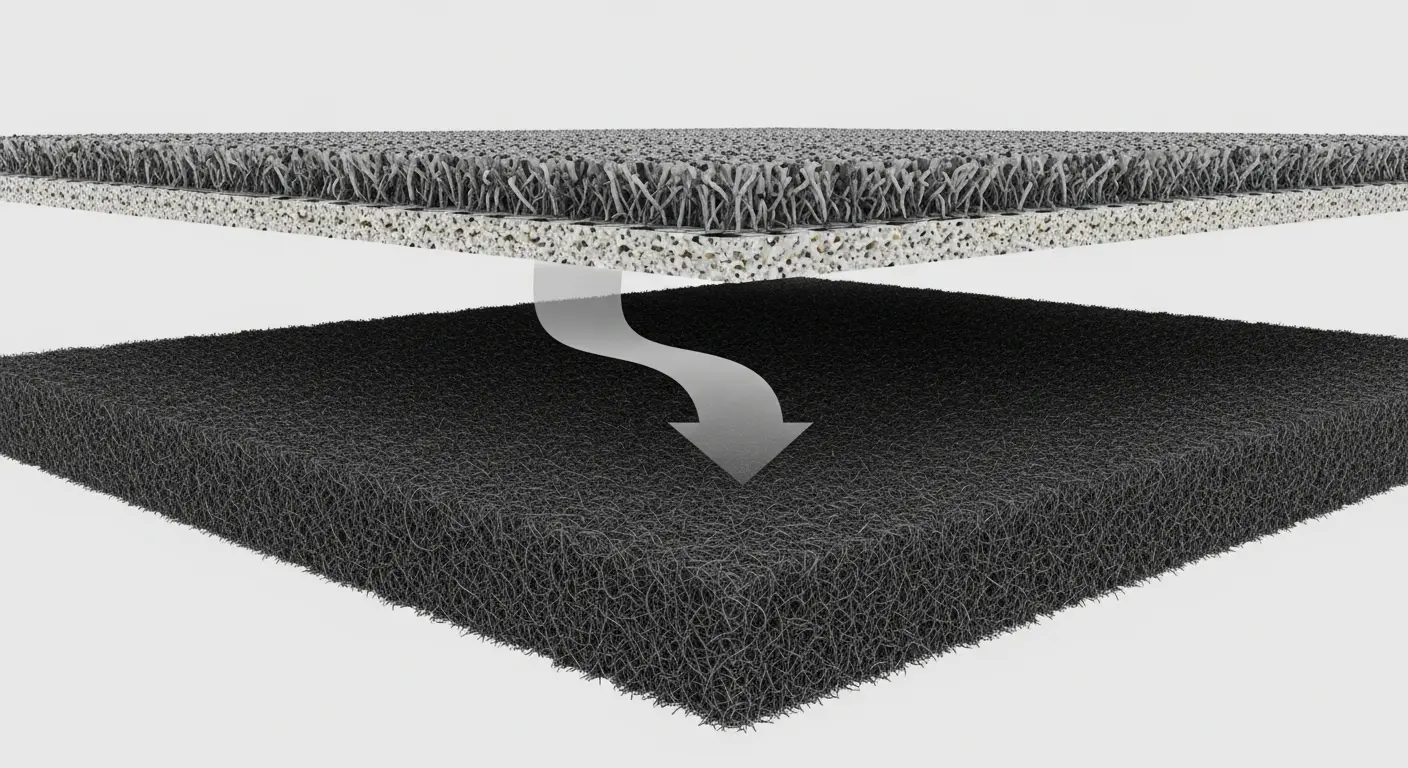

1. 防音マットとの二重構造にする

防音カーペットの下に、低反発ウレタンやゴム素材の防音マットを敷くことで、衝撃吸収性能が飛躍的に高まります。

階下への音の伝わりを大幅に軽減できる最も効果の高い方法です。

2. 厚手のカーテンや吸音材を併用する

床対策と同時に、壁や窓からの音漏れ対策も重要です。

厚手の防音カーテンや、壁に貼る吸音パネルを併用することで、子供の声や音が部屋外に漏れるのを防ぎます。

3. 椅子や家具の足にカバーを付ける

椅子を引きずる音や、家具を移動させる音も、階下への騒音トラブルの原因となります。

椅子やテーブルの足にフェルト製のカバーや防振ゴムを装着する簡単な対策も効果的です。

【厳選】子育て家庭に人気の防音カーペットおすすめ商品

様々な製品の中から、防音性能、手入れのしやすさ、安全性に優れたおすすめ商品を厳選して紹介します。

1. ピアリビング(PIALIVING)の商品

ピアリビングは防音商品の専門店で、LL-35以上の高性能なカーペットを豊富に取り揃えています。

特に、吸音性と遮音性を両立した製品は人気が高く、専門家への相談窓口もあるため、安心して選べます。

2. 東リの「タイルカーペット アタック 350」

東リのアタックシリーズは、手洗い可能で手入れが簡単なタイルカーペットです。

滑り止め機能が付いているため、子供が走り回ってもズレにくく、防音性も備えています。

カラーやデザインの種類も豊富で、お部屋のインテリアに合わせやすい点も魅力です。

3. ニトリの低反発ラグ

価格の安さとクッション性を重視するなら、ニトリの低反発ラグも選択肢の一つです。

LL等級の表記はない場合が多いですが、厚みがあるため、足音の衝撃を和らげる効果は期待できます。

【応用編】子育てに特化したカーペットの機能

防音性能以外にも、子育て世代がカーペットを選ぶ上で役立つ機能がたくさんあります。

1. 撥水・防水機能

子供は飲み物をこぼしたり、汚してしまうことが多いです。

撥水や防水加工が施されたカーペットなら、汚れてもサッと拭き取れるため、手入れの手間が大幅に軽減されます。

2. ホルムアルデヒド対策と抗菌・防臭

赤ちゃんや小さな子供のいるご家庭では、製品に含まれる有害物質も気になります。

「ノンホルムアルデヒド」や「ホルムアルデヒド対策済み」と記載された商品を選ぶと安心です。

抗菌・防臭機能は、衛生的な環境を保つ上で重要なポイントとなります。

3. 滑り止め加工

カーペットが滑ると、子供が転倒するリスクが高まります。

裏面に滑り止め加工が施されている製品を選ぶか、滑り止めシートを併用することで、カーペットのズレを防ぎましょう。

安全性を高めることができます。

【賃貸物件特有の注意点】原状回復と契約

賃貸に住んでいる方にとって、カーペットの導入は契約や退去時の問題と密接に関わってきます。

1. 敷金の償却と原状回復

カーペットを敷くことで、フローリングの日焼けや傷を防ぐことができますが、カーペット自体の汚れや破損は借主の負担となる可能性があります。

特にロールカーペットなどで床に糊を使用する場合は、退去時に原状回復費用が高額になるケースがありますので、必ず管理会社や大家さんに事前に相談しましょう。

書面で許可を得ることが大切です。

タイルカーペットであれば部分交換が可能なため、賃貸に適しています。

2. 騒音に関する契約内容の確認

賃貸借契約書には、騒音に関する特約が記載されている場合があります。

「著しい騒音を発生させた場合は契約違反」といった内容です。

防音カーペットを設置した後も、夜中や早朝など時間帯の配慮は必要です。

近隣からの苦情が発生した際には、速やかに管理会社に連絡し、対応することが解決への近道です。

まとめ

子供の騒音対策は、近隣住民との良好な関係を維持します。

家族全員が安心して暮らせるための重要な課題です。

防音カーペットは、手軽さと効果の高さから、最初に取り組むべき対策と言えます。

- LL等級や厚み

- 素材

そして子育てに役立つ機能を総合的に考慮してください。

ご自宅に最適な一枚を見つけてください。

私たちは、東京都内の賃貸物件管理とリフォームを行う専門会社です。

騒音対策に特化したリフォームや、防音性能の高い物件選びのご相談も承っております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

コメント